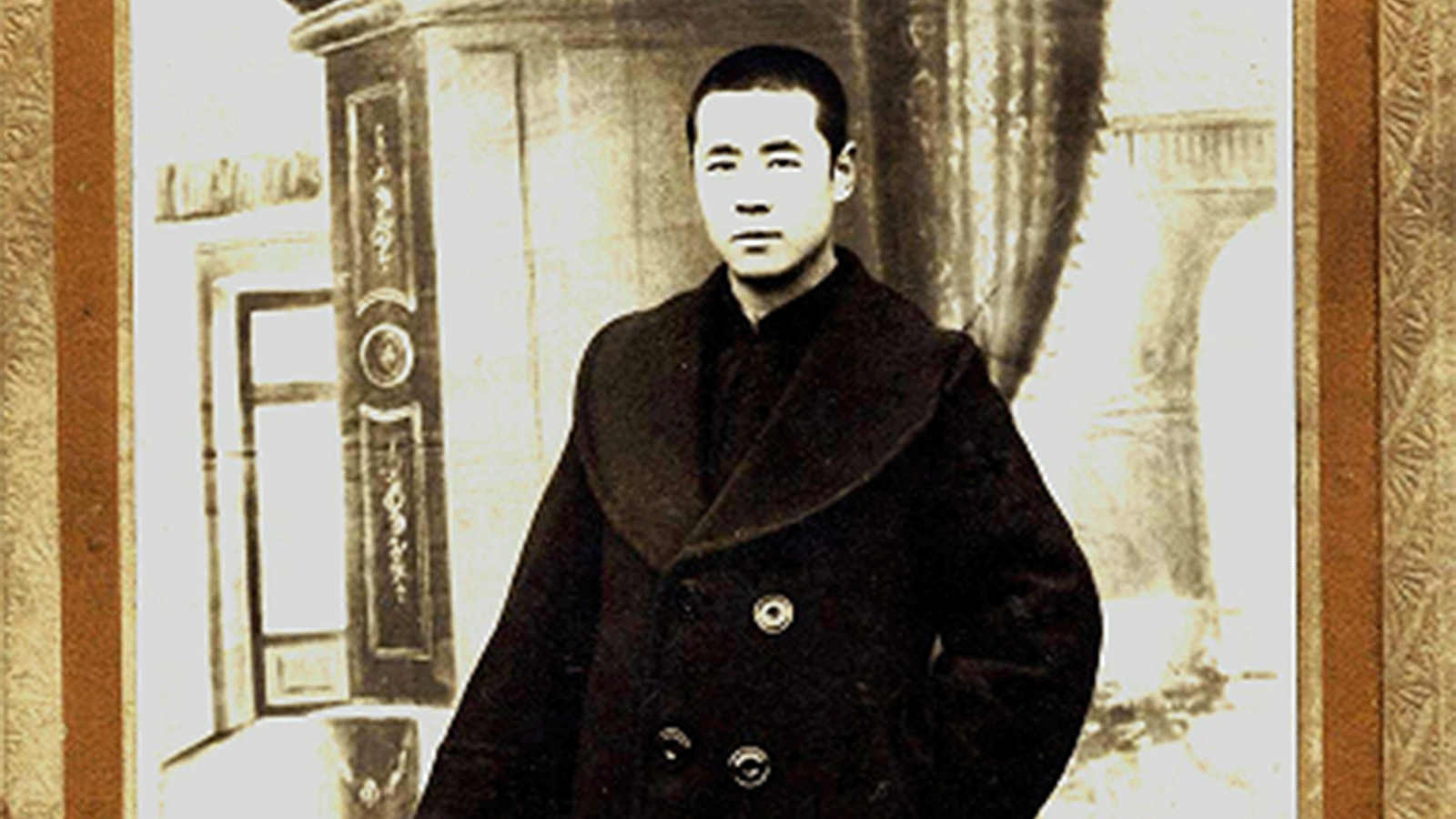

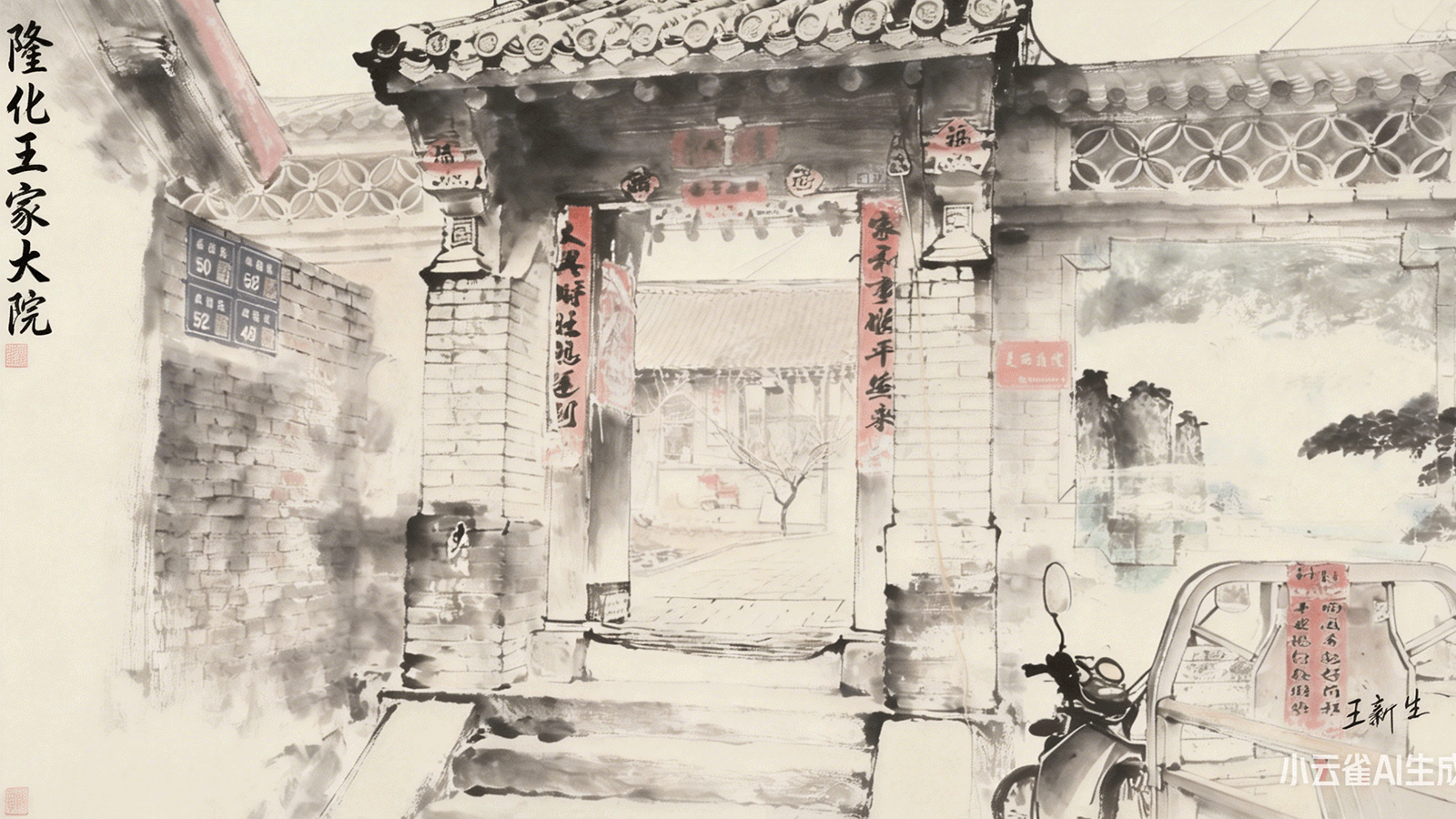

我是全国古村落隆化县姚吉营村正蓝旗王家大院第十六代传承人,大家都叫我王员外,今天腊八和50年前一样早上起来院内一层刚下过的雪。那年的冬天好像比现在长一些,冷风刮在人脸上,生疼。十岁的我躺在热炕上,听着窗外寒风呼啸,迷糊间听见厨房里传来叮叮当当的声响。天还黑着,我知道是母亲开始在灶间忙碌了。

母亲孙艳婷总是全家起得最早的那个。腊八这天,她更是天不亮就起来。灶膛里燃起金黄的玉米秆,火苗映着她的脸,一层细密的汗珠已经沁出来。红枣、芸豆、绿豆、黄豆、小米、糯米、黑米……一样一样地被她从布袋里取出来,在木盆里仔细淘洗三遍。她的手冻得通红,动作却干净利落。

待我起床时,整个王家大院已经弥漫着粥的香气。那股香很特别——豆类的醇厚,谷物的清甜,还有红枣的温润,混着柴火的烟火气,从厨房飘出来,穿过院子,钻进每一间屋子。

待我起床时,整个王家大院已经弥漫着粥的香气。那股香很特别——豆类的醇厚,谷物的清甜,还有红枣的温润,混着柴火的烟火气,从厨房飘出来,穿过院子,钻进每一间屋子。

我们家的房子是典型的三进四合院。爷爷王兴周住正房,父母和我们兄弟姐妹住前院。爷爷已经起床,正在院子里扫雪。他扫得很慢,一下一下,雪在扫帚下发出沙沙的声音。他几乎不出大门,但对院里的每一块砖、每一棵树都熟悉得像自己的手掌心。扫完东南角最后一小片雪,他会直起腰,朝厨房方向喊一声:“艳婷啊,粥好了没有?”

我们家的房子是典型的三进四合院。爷爷王兴周住正房,父母和我们兄弟姐妹住前院。爷爷已经起床,正在院子里扫雪。他扫得很慢,一下一下,雪在扫帚下发出沙沙的声音。他几乎不出大门,但对院里的每一块砖、每一棵树都熟悉得像自己的手掌心。扫完东南角最后一小片雪,他会直起腰,朝厨房方向喊一声:“艳婷啊,粥好了没有?”

父亲王富这天总会比平时早一点从供销社回来。他骑着那辆英式二八大扛自行车进院时,车把上挂着半斤腊肉和给爷爷买的红薯干酒。父亲忙供销社主任,平日里很少顾家,但腊八这天例外。他把腊肉交给母亲,便去井台打水。木桶撞击井壁的声音清脆地传很远。

父亲王富这天总会比平时早一点从供销社回来。他骑着那辆英式二八大扛自行车进院时,车把上挂着半斤腊肉和给爷爷买的红薯干酒。父亲忙供销社主任,平日里很少顾家,但腊八这天例外。他把腊肉交给母亲,便去井台打水。木桶撞击井壁的声音清脆地传很远。

粥是在中午吃的。母亲把大铁锅端到堂屋的八仙桌上,掀开木锅盖的那一刻,热气“噗”地腾起,满屋都是甜的、糯的、暖的雾气。那粥稠得插上筷子都不倒,红豆煮开花了,黄豆还保持着完整的形状,红枣胀得饱满,米粒则在里面若隐若现。最上面浮着一层薄薄的“米油”,灯光下闪着琥珀色的光泽。

粥是在中午吃的。母亲把大铁锅端到堂屋的八仙桌上,掀开木锅盖的那一刻,热气“噗”地腾起,满屋都是甜的、糯的、暖的雾气。那粥稠得插上筷子都不倒,红豆煮开花了,黄豆还保持着完整的形状,红枣胀得饱满,米粒则在里面若隐若现。最上面浮着一层薄薄的“米油”,灯光下闪着琥珀色的光泽。

爷爷先盛一碗。盛粥有讲究——不能搅,要从边上轻轻舀,像是在盛一碗宝贝。他端着粥,从怀里摸出个小锡壶,抿一口散酒,喝一口粥,眼睛眯起来,满脸的皱纹都舒展开来。父亲吃得快,但每吃两口就要停下来夸一句:“今年的红枣特别甜。”母亲自己却不急着吃,一会儿给这个添粥,一会儿问那个“够不够甜”,额前的碎发被汗水粘住了,她也顾不上拨一下。

我们兄弟姐妹七个争着抢着吃,我捧着碗,心急又小心地吹气,看着粥面荡开一圈圈涟漪。粥烫得很,却舍不得等它凉透。第一口下去,红枣的甜先化在舌尖,接着是芸豆的绵软,小米的清香……各种滋味在嘴里一层层铺开,最后混成一种难以形容的妥帖。屋外是零下十几度的寒冬,屋里却暖得像春天。窗户玻璃上结着厚厚的冰花,透过冰花扭曲的纹路,可以看见院里槐树的枯枝在风里摇晃。

那时并不懂什么叫“腊七腊八,冻掉下巴”,只觉得能捧着一碗热粥,一家人围坐在一起,看着父母年轻的脸,看着爷爷慢悠悠喝酒,就是世上最好的日子。奶奶常念叨:“吃了腊八粥,来年好收成。”父亲会说:“供销社今年超额完成任务。”爷爷最爱说的一句是:“一家人齐齐整整,比什么都强。”

吃过粥,大家并不急着收拾。碗筷放在桌上,锅里还剩着一些,灶膛里的余烬还红着。母亲开始准备晚饭,父亲去供销社加班,爷爷回屋睡午觉,我们几个孩子在院子里堆雪人。腊八的午后,时间过得特别慢,慢得像锅里的粥,咕嘟咕嘟,把所有的温情都熬进去了。

吃过粥,大家并不急着收拾。碗筷放在桌上,锅里还剩着一些,灶膛里的余烬还红着。母亲开始准备晚饭,父亲去供销社加班,爷爷回屋睡午觉,我们几个孩子在院子里堆雪人。腊八的午后,时间过得特别慢,慢得像锅里的粥,咕嘟咕嘟,把所有的温情都熬进去了。

五十年过去了。承德市姚吉营村的三进院老宅还剩下前院后院和后花园,周围都盖起了红瓦房。爷爷过世四十年了,父亲也在十八年前走了。母亲在九年前的冬天也离开了,走前神志已经不太清楚,但腊八那天,她突然清晰地说:“该熬粥了。”我们七个儿女赶紧凑齐了八样食材,熬了一锅粥。她没能吃上几口,只是看着粥,笑了笑,那笑容让我想起五十年前她站在灶台前擦汗的样子。

今年我六十,人生走向花甲之年。孩子们说要给我过生日,我说不必了,腊八就是最好的生日。今天早晨,我自己熬了一锅腊八粥。站在厨房里,听着锅里“咕嘟咕嘟”的声音,恍惚间好像又回到了那个三进院子,闻到了柴火的气息,听见了爷爷扫雪的声音、父亲打水的声音、母亲淘米的声音。粥熬好了,我盛了一碗,像当年爷爷那样,小心地从边上舀起。热气模糊了眼睛。原来有些味道,不是留在舌尖,是留在时光里的;有些暖意,不是来自灶火,是来自再也回不去的团圆。

今年我六十,人生走向花甲之年。孩子们说要给我过生日,我说不必了,腊八就是最好的生日。今天早晨,我自己熬了一锅腊八粥。站在厨房里,听着锅里“咕嘟咕嘟”的声音,恍惚间好像又回到了那个三进院子,闻到了柴火的气息,听见了爷爷扫雪的声音、父亲打水的声音、母亲淘米的声音。粥熬好了,我盛了一碗,像当年爷爷那样,小心地从边上舀起。热气模糊了眼睛。原来有些味道,不是留在舌尖,是留在时光里的;有些暖意,不是来自灶火,是来自再也回不去的团圆。

窗外太阳慢慢的升了起来。我慢慢喝着粥,一口一口,尝出了五十年前的甜,也尝出了五十年后的咸。粥还是温的,像记忆的温度。

作者:王员外