作者简介

陈久长1964年调入外交部,先后任美洲大洋洲司副处长、驻美国使馆二等秘书、干部司处长、参赞、副司长、中国驻古巴和驻秘鲁大使。

1996年11月2日是新中国和秘鲁建交25周年纪念日。为了隆重纪念中秘两国人民的这个喜庆日子,我于当晚在大使馆举行招待会。秘鲁邮电部也在同一场合举行纪念邮戳签名盖章仪式。

1996年11月2日,作者(前排右二)为庆祝中秘建交25周年在使馆举行招待会。联合国前秘书长德奎利亚尔(左二)出席庆祝活动。(图源:澎湃号)

秘鲁邮电部副部长、外交部主管副部长、议会副议长、最高检察院总检察长、最高法院院长、三军高级将领、各党派负责人和社会各界友好人士,以及华侨华人代表共200多人应邀出席。大家欢聚一堂,共同回顾建交以来两国在各方面友好合作取得的巨大成就,颂扬两国人民的传统友谊,表达对未来的美好祝愿。

说到中秘外交关系,如果追溯到过去,时间不只25年,而有长达120年的历史了。随着两国形势的变化,中秘外交关系历经三个不同的阶段,走过了一条漫长而独特的道路。

中秘两国关系如何从既往的旧关系转变到新型关系的呢?

建交因华工问题而起

早在16世纪末17世纪初,即中国明清之际,已有一些中国商人、工匠、仆役、水手等,通过中国-菲律宾-墨西哥这条“海上丝绸之路”,到秘鲁经商或做工。

1821年秘鲁从西班牙殖民统治下独立后,百废待兴,各个开发建设项目均需劳动力。随着1854年黑奴制的废除,劳动力问题更加突出。而人口众多的中国,当时正值第一次鸦片战争前后的动乱年代,民不聊生,许多破产农民和城市贫民被迫背井离乡,外出谋生。急于开发鸟粪、铜矿等自然资源和修建铁路、公路、港口的秘鲁,于1849年11月制定了一项总的移民法。由于移民法的主要对象是中国人,该法被称为“华人法”。

自1849年到1874年的25年间,通过“苦力交易”移民秘鲁的华工约有10万之多,秘鲁出现了引进“契约华工”的高潮。这些被称为“猪仔”的华工,因长途航行的恶劣条件,特别是遭受老板的虐待,有的被送到鸟岛上挖鸟粪,有的被送到山区修铁路,大多数人则被送到沿海一带种植园劳动。这些苦力无论在哪里,也无论干什么,他们的处境都是一样的。

一年到头,他们天天过着比奴隶还苦的生活,无人能逃脱非人的待遇。劳动的重压、饥饿的煎熬、雇主的虐待使许多人不是累死、饿死、病死,就是被摧残致死或自杀身亡。最后,有幸活到契约期满的竟不到全部华工的三分之一。

1868年和1871年,痛苦不堪的华工两次通过美国驻秘鲁公使向清政府递交“陈情书”,控诉秘方雇主的罪行,要求政府出面保护和救援。同时,在鸟岛和种植园里普遍出现的残酷虐待华工的悲惨情形,也受到秘鲁媒体和欧美国家驻秘鲁使节的强烈批评。

1872年发生在秘鲁“玛尔西”号船上的事件,更引起中外舆论的一片哗然。这艘拐骗230名华工的秘鲁船从澳门出发返回秘鲁。由于气候恶劣,该船被迫停靠日本横滨港。有人因不堪虐待趁机跳海逃跑,被英国船只水手救起,有人逃往他船。日本当局将该船扣留后,立即通知清政府和西方有关各国领事共同进行调查。调查中,船上华工纷纷说明自己是被雇主强迫上船的,一致要求回国。事实真相被揭露后,日本法院在释放该船船长时严历谴责了他虐待华工的行为,同时把船上的华工全部放回。

派遣特使赴华谈判

在这种情况下,秘鲁政府希望通过同清朝政府谈判建交,直接解决从中国招募华工和对华贸易问题。1873年9月,经英美等国驻华公使的间接联系,秘鲁政府致函清政府衙门,提出愿与中国建立有关条约,与此同时,派海军上校奥雷略·加西亚为特使到天津,同清政府全权代表、直隶总督兼北洋大臣李鸿章举行会谈。这是中秘两国政府间第一次直接谈判。

面对秘鲁发生残酷迫害华工的事实和国内外舆论的压力,从未认真保护过华工的清政府开始重视华工的正当权益。双方在华工问题上商谈多次,未能达成一致。

通过英国驻华公使从中斡旋,1874年4月双方代表在天津重开谈判。由于秘方允诺订立查办华工专条,清政府也做了相应的让步,至6月26日,李鸿章与加西亚签署了《中秘友好通商条约》。条约规定:两国建立正式外交关系,互设领事馆;两国人民之间可自由进行贸易往来、旅游、雇工或居留;严禁强迫或诱骗华工去秘鲁;在秘鲁的华工应享有平等之权利,并受到法律的保护。

同时,双方正式签订了《中秘查办华工专条》。文件规定:由中国派官员前往秘鲁调查华工状况;在秘鲁的华工享有与其他外国侨民平等的权利;华工受雇主虐待,可向秘鲁法院控告;秘鲁政府有责任保护华工的正当权益,合同期满应出资遣送华工回国。

1874年7月,清政府派留美学生副总监容闳去秘鲁实地调查,取得了秘鲁雇主残酷虐待华工的大量第一手材料,引起清廷官员的震惊。

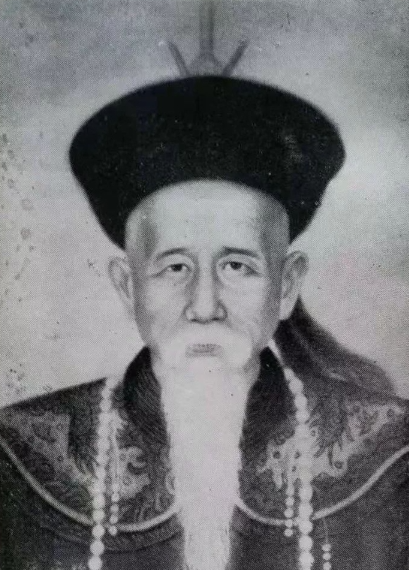

丁日昌(图源:网络)

1875年7月,秘鲁政府派特使爱勒莫尔来华,同清朝代表、巡抚丁日昌讨论换文时,丁日昌明确提出:如果秘方不以书面形式保证废止所有虐待行为并采取补救办法,中方不可能批准条约。

为此,秘方以照会的形式回应清政府,承诺:“在本国雇工者,本国志在实力保护,不容稍受委屈情事。”同年8月,两国代表正式换文,条约生效。

1875年,清政府派陈兰彬为出使美国、西班牙、秘鲁三国钦差大臣兼驻上述三国的首任公使,容闳为副使,常驻华盛顿。

后因秘鲁和智利发生南美“太平洋战争”,海上交通中断,陈兰彬未能去秘鲁履任。1881年,清政府又派光禄卿(古代官职,负责管理宫廷膳食及皇室事务,属于从三品职级)郑藻如接替陈兰彬为上述三国第二任公使。

郑藻如(图源:网络)

1884年6月,郑藻如赴利马向秘鲁总统递交了国书,正式在秘鲁设立公使馆。此后,清政府相继派张荫桓、崔国因、杨儒、伍廷芳等出任驻秘公使。

伍廷芳(图源:网络)

1909年8月17日和20日,伍廷芳与秘鲁外交部长分别签订了《中秘条约证明书》和《中秘废除苛例证明书》。

当时,中秘两国都受到西方资本主义列强的剥削和压迫,彼此的境况相似。中秘条约是在平等互利基础上签订的,两国建交有利于改善秘鲁华工的待遇,保护华侨的合法权益,同时也促进了中秘两国之间的贸易联系和人员交流,具有重要的历史意义。

图文转自:外交官说事儿 公众号