【非遗巡礼】:在长江与淮河滋养的16.6万平方公里的土地上,安徽以"非遗大省"之姿守护着中华文明的活态记忆。截至2025年8月,全省拥有国家级非遗代表性项目99项、省级非遗项目628项,从文房四宝的匠心传承到戏曲唱腔的乡音回荡,这些穿越千年的文化密码,正通过创造性转化焕发时代光彩。让我们循着"非遗地图",解码徽风皖韵的永恒魅力。

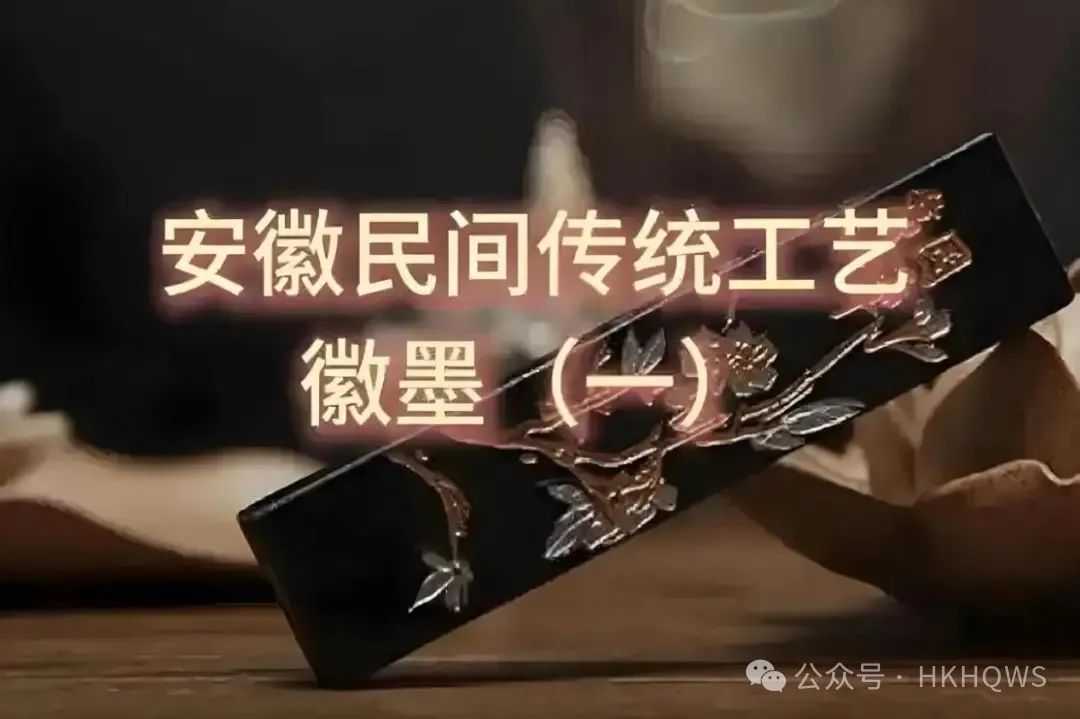

徽墨:松烟入砚的文化图腾

作为中国"文房四宝"之首,徽墨制作技艺始于唐代,歙县老胡开文墨厂至今保留"点烟、和胶、杵捣、晾墨"等12道古法工序。2025年新研发的"航天级徽墨"成功应用于北斗卫星电路板印刷,传统技艺与现代科技碰撞出奇妙火花。

技艺特征:以黄山松烟为骨,配以麝香、冰片等20余味药材,成品"落纸如漆,万载存真"。

传承创新:通过"非遗+研学"模式,年接待体验游客超12万人次,带动周边农户种植松林3.2万亩。

黄梅戏:草台班子的艺术涅槃

从安庆田间地头的"采茶调"到登上国家大剧院舞台,黄梅戏用"树上的鸟儿成双对"的婉转唱腔征服亿万观众。2025年新编《徽州女人》融合全息投影技术,单场网络直播观看量突破800万人次。

活态传承:全省建有126个民营黄梅戏剧团,每年送戏下乡超1.2万场,培育"00后"传承人47名。

国际传播:在美国、德国等18国设立"黄梅戏角",《天仙配》唱段被纳入联合国教科文组织非遗教材。

芜湖铁画:铁为墨兮锤作笔

始创于明末清初的芜湖铁画,以锤代笔、以铁为墨,独创"锻、焊、钻、锉"四大技法。2025年创作的《千里江山图》铁画版,耗费紫铜丝12公里、铁料2.3吨,成为人民大会堂安徽厅新镇馆之宝。

技艺突破:开发出铁画激光雕刻技术,生产效率提升300%,产品出口至32个国家。

产业生态:形成"大师工作室+加工车间+电商平台"产业链,年产值达7.8亿元。

凤阳花鼓:帝王乡间的生命律动

"左手锣,右手鼓,手拿着锣鼓来唱歌"的凤阳花鼓,承载着朱元璋故里六百年的沧桑记忆。2025年推出的"花鼓操"课间操覆盖全省中小学,衍生文创产品年销售额突破2亿元。

文化IP开发:与腾讯合作推出《凤阳花鼓》元宇宙游戏,用户超150万。

扶贫价值:带动2.6万农户从事花鼓道具制作,户均年增收1.8万元。

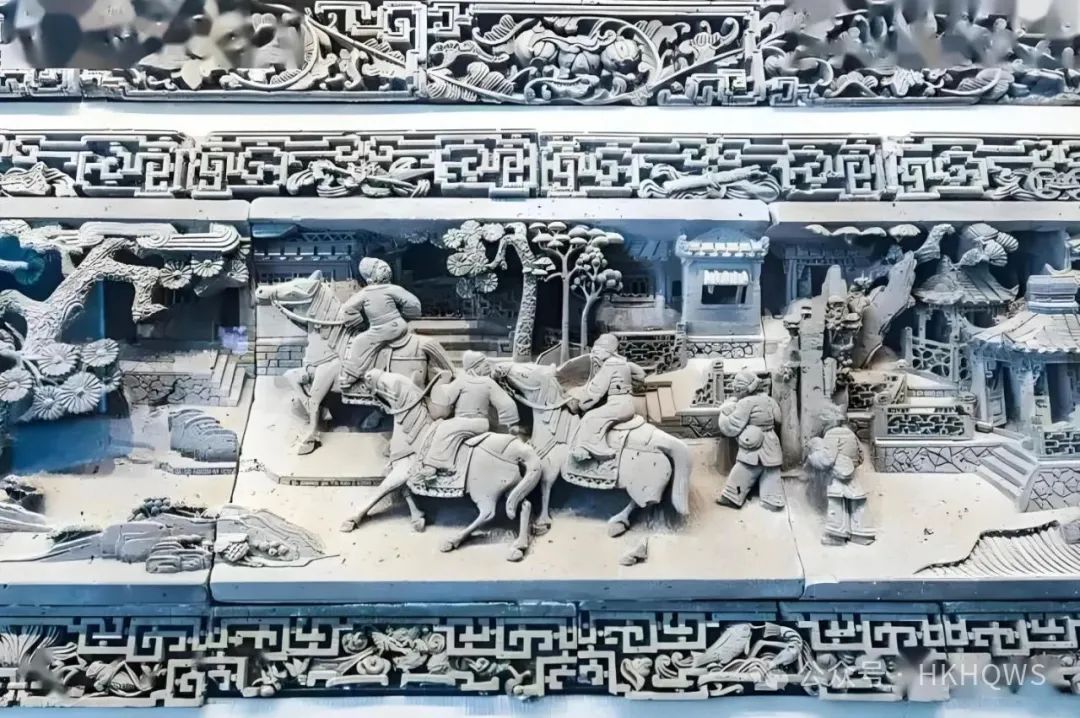

徽州三雕:刀尖上的千年徽商梦

徽派建筑"三雕"(木雕、砖雕、石雕)以"一花一世界,一叶一菩提"的极致工艺闻名。2025年修复的徽州古建群中,雕刻艺人用0.3毫米刻刀在指甲盖大小的砖面上雕出《清明上河图》全景。

数字保护:建成全球首个三雕数字博物馆,高清采集文物数据12.6TB。

跨界应用:与汽车品牌合作推出"三雕纹饰"定制内饰,单车溢价超5万元。

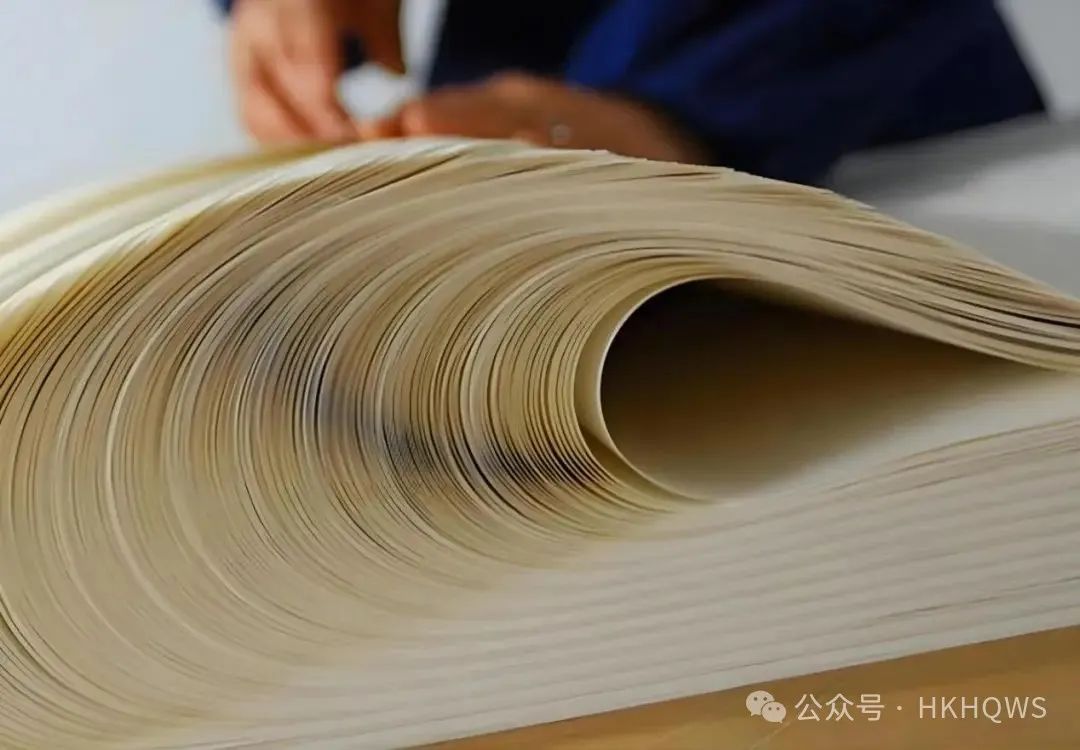

宣纸:纸寿千年的东方传奇

泾县宣纸"片纸不易得,措手七十二道工",其捞纸技艺传承人周东红每天重复"抬帘、放帘"动作3000次。2025年研发的"太空宣纸"随神舟飞船进入空间站,验证了其在极端环境下的稳定性。

生态价值:青檀树皮与沙田稻草的配比构成国家地理标志保护标准。

文化输出:作为国礼赠予87国元首,故宫博物院90%古画修复专用宣纸均产自泾县。

非遗新生的安徽范式

从徽墨的松烟氤氲到黄梅戏的水袖飞舞,安徽非遗正以"守正创新"的姿态书写新篇。这些镌刻着江淮基因的文化瑰宝,既是"记得住的乡愁",更是"走得出去的中国名片"。当传统技艺遇见现代科技,当乡土情怀对接国际表达,一个更具生命力的安徽非遗新时代已然来临!

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

编辑:刘紫丹

责编:黄建强