【非遗巡礼】:在滇西高黎贡山的褶皱里,阿昌族用歌声编织史诗,以锻刀淬炼文明。这个"户撒刀王"的民族,将非遗密码藏在史诗《遮帕麻和遮咪麻》的唱词里,嵌在酸茶发酵的陶罐中,更熔铸在每把刀剑的锻打纹路间。让我们循着象脚鼓的节奏,走进这个用非遗书写历史的民族。

阿昌族史诗《遮帕麻和遮咪麻》

这部创世史诗长达五千行,以五言诗体讲述天神遮帕麻造天织地、降伏妖魔的壮举。每逢"阿露窝罗节",歌师会头戴白布包头,手持三弦琴,在"蹬窝罗"舞蹈中吟唱。其独特之处在于将洪水神话与民族迁徙史糅合,堪称阿昌族的"活态《史记》"。

户撒刀锻制技艺

"柔可绕指,削铁如泥"的户撒刀,需经毛坯锻打、夹钢淬火等二十四道工序。国家级传承人李德永的刀坯上,仍保留着明代"皮匠刀"的鱼鳞纹传统。2014年,这项技艺被列入国家级非遗名录,其折叠锻打技术比日本武士刀早出现三百年。

酸茶制作技艺(共享非遗)

阿昌族与德昂族共有的酸茶技艺,采用"竹筒厌氧发酵法"。将春茶嫩芽装入香竹筒,埋入土中发酵三个月,开筒时会有琥珀色茶膏析出。这种工艺保留了茶叶中98%的茶多酚,联合国教科文组织称其为"茶文化的活化石"。

阿昌族民歌"相勒吉"

青年男女在"赶摆"时即兴对唱的"相勒吉",以"山歌-情歌-叙事歌"三重结构著称。其歌词善用"甘蔗比甜蜜""竹楼喻姻缘"等意象,吟唱时需配合"蹬窝罗"舞步的"三跺脚"节奏,形成歌、舞、乐三位一体的艺术奇观。

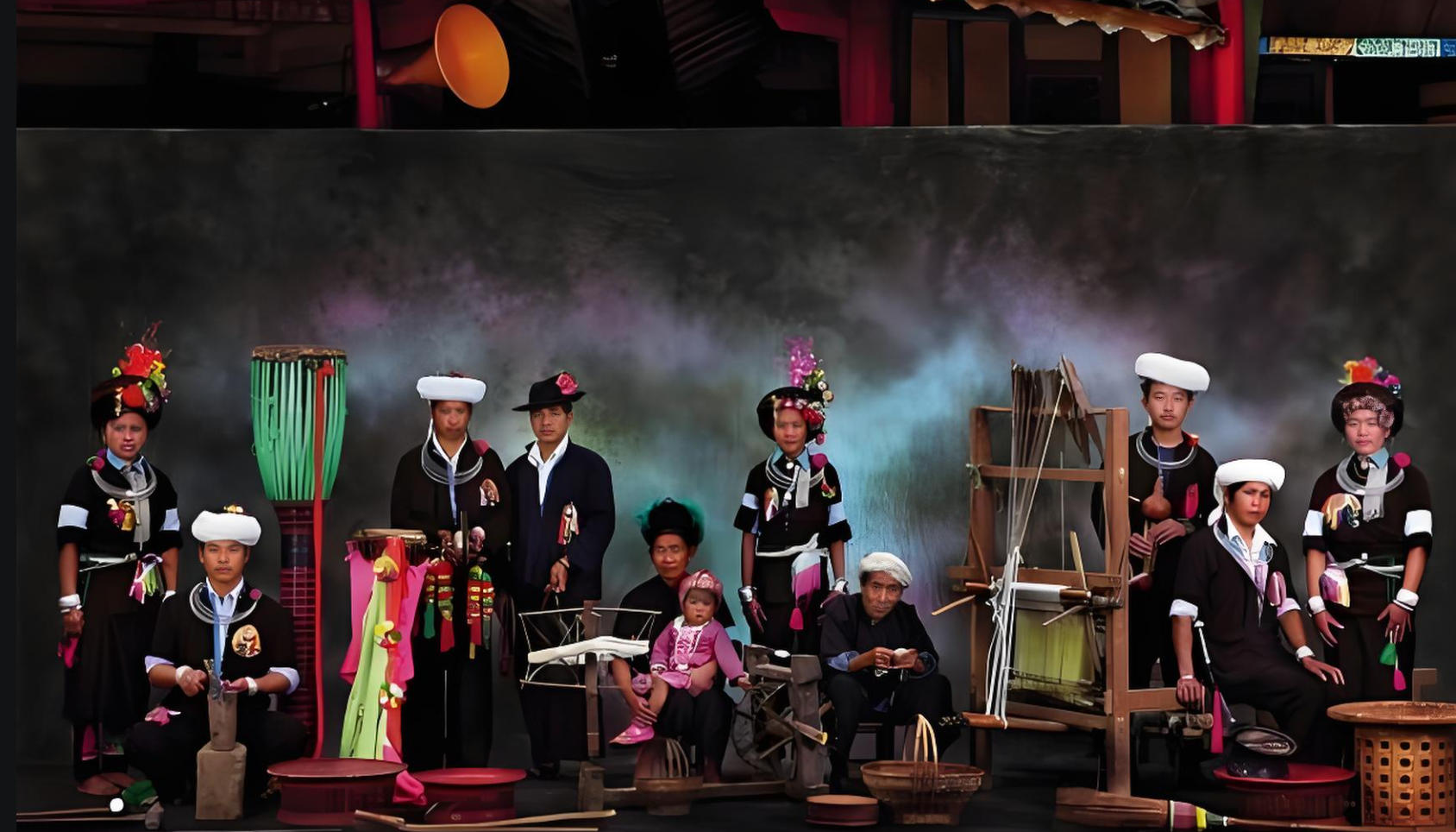

阿昌族织锦"户撒布"

用"腰机"织就的户撒布,以红、黑、白三色构成几何纹样。最珍贵的"人形纹"锦面,需经"纺线-染色-牵经-织造"等十二道工序,每平方厘米经密达80根。这种唐代"南诏布"的遗存,至今仍用于制作"筒裙"和"包头"。

当夕阳为户撒刀厂的火炉镀上金边,当《遮帕麻和遮咪麻》的唱词随晚风飘过梁河,阿昌族非遗正以刀为笔、以歌为墨,续写着民族文明的密码。这些穿越千年的文化基因,等待您亲手触摸其温度。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

撰稿:清 沨

责编:尚 云