第二章 闪光的外交智慧

回顾新中国的外交实践,我们不难发现把优秀中华文化和传统哲学理念运用到外交工作的案例。

我们的先辈创造的文化成果蕴含着深刻的哲理。这些哲理是指引我们拨开迷雾、绕过暗礁、顺利前行的标识。这方面例子不少,其中常见的有见机而行、顺势而为、后发制人、弯弓不发、求同存异、不卑不亢、谦恭自守、韬光养晦、有所作为、居安思危、“前事不忘,后事之师”等。

外交外事工作,既有交流和合作,也有交锋和斗争。形势和时事随时在变化,交流合作和交锋斗争随时都可能成为主项。能否成功应变,是对外交人员能力的考验。据我观察,今天的形势依然复杂,任务艰巨。有的外交同事把当前的国际形势归纳为三个“大”——大发展、大变革、大调整。催生这三大因素的缘由分别来自发达国家、发展中国家、区域集团。世界第一大经济体、霸权主义和单边外交的鼓动者——美国是不可不提的。

现在早已不是闭关锁国的年代,我国的现代化建设是在国际格局加速转换和演变的背景下,在大发展、大变革、大调整的国际环境下进行的。中国离不开世界,世界不能没有中国。中外相互依存日益加深,这是事实。机遇和挑战并存依然是我国面临的现实。

一方面,我国的综合国力和影响力不断提升,国际上很多问题的解决离不开中国的参与。作为联合国的常任理事国之一和多个国际组织的重要成员,我国的参与是必然的,也是应尽的义务。

另一方面,我国同国际社会的交往(双边或多边)正在经历深刻调整。西方(特别是美国)同我国的合作中,对我方遏制的一面在加强。我国同一些发展中国家的合作总体顺利,但利益分歧和摩擦也时有出现。世界各主要力量看待我国迅速发展的心态也时有失衡。我国同他们的关系是重要的,但要警惕可能出现的复杂因素和难度。

实践证明,在浩繁艰巨的对外工作中,既要准确把握外交战略和大政方针,又要娴熟运用外交策略;既要善于沟通和交流,又要讲究辩争和交锋的艺术,掌握斗争的主动权。

简言之,外交工作主要涉及四个方面:国家主权、国家安全、国家利益、民族尊严。这四条是要坚决维护的,该争的一定要争。对侵犯我国主权、危害我国国家安全、损害我国权益、亵渎我民族尊严的行为,一定要立场鲜明、态度坚决地作出反应,给予反击,但要讲究策略,方式方法要得当。

见机而行

在对外交涉中,既要做到有理、有利,还要注意有节,切忌感情用事。要掌握火候、注意分寸,否则事与愿违。为了维护我国的利益、壮大我们自身的力量,既要有胆,还要有识;既需要勇气,还要有智慧。沉着、冷静、不急不躁,妥善处理面临的问题。

见机而行,核心是“见机”。采取一项外交行动,或就某一事件作出重要表态,要把握时机,早一步不行,晚一步也不行。时机不到,不能心急;时机一到,切莫错失。时机的把握在外交工作中十分重要。成语“静如处子,动如脱兔”就是这个意思。在对外交涉中,底牌何时亮出,原有的方案是否有必要根据形势的变化或谈判、交涉的情况作必要调整或改变,都需要慎重斟酌。处理得好,就能掌握主动。

顺势而为

外交领域面临的问题有的非常复杂,特别是那些多年积累下来的问题十分敏感、棘手,南海问题就是一例。我国的权益要理直气壮地讲,但维护大局稳定是工作前提。例如,目前彻底解决南海问题的时机和条件还不成熟。有关争议将可能延续下去,关键是地区各国要把有关争议切实限定在可控范围内。据我理解,“顺势而为”正是我们当前的做法。积极主动做有关各方的工作,既维权又维稳,就有可能取得较好的效果。

后发制人

这是对外工作的一项重要策略。意思是说,我们不去挑起争端,不去带头争论,不去激化矛盾,“不打第一枪”。这样做,政治上就取得了主动权。我们同西方政界打交道时,经常因一些问题发生争论,无一不是对方挑起的,我们被迫“应战”,有理有据。

有的西方政客出于意识形态的偏执和选举政治的利益驱使,挑起争端是他们本能的习性,往往表现得迫不及待、不择手段、不计后果。我们采取后发制人的方法,待对方充分表演之后再有针对性地作出反应,这样做可以收到较好的效果。即便不能使对方完全同意或接受我方的看法,至少能迫使对方认真对待、有所收敛。

退避三舍,弯弓不发

“退避三舍,弯弓不发”这两句成语的意思都是强调冷静、沉着。

退避三舍,是说事件一旦发生先忍一忍、退一退,发出警告。如果对方置若罔闻、得寸进尺、气焰嚣张,再次警告,但事不过三,忍耐是有限度的。

弯弓不发,也是指冷静观察、沉着应对、留有余地,必要时藏一手,有备无患,不必一次把所有的招数都使尽。国际上的事不仅复杂,而且多变。事情本身的是非曲直不尽相同,与我国的关系既有直接的也有间接的,其中的利弊得失要审慎权衡,该作出反应的应当毫不含糊,不该或不急于表态的要静观事态的发展。事事都冲在第一线,既不现实也无可能和必要。

求同存异

这是中国外交的一大创造,也是一大亮点。这个成语的本意是指在不丧失大原则、不损及我国根本利益的情况下,作某些妥协和让步,把分歧挂起来,坚持共同点。大同中有小异,大异中有小同,要善于去发现、去捕捉利益或认识的汇合点。国家如此众多,不可能都是一种制度、一种政治思维、一种发展模式、一种发展水平。我国与他国有差异是正常的,不存在差异就没有开展对话的必要。“求同存异”是和平共处、友好合作的前提。

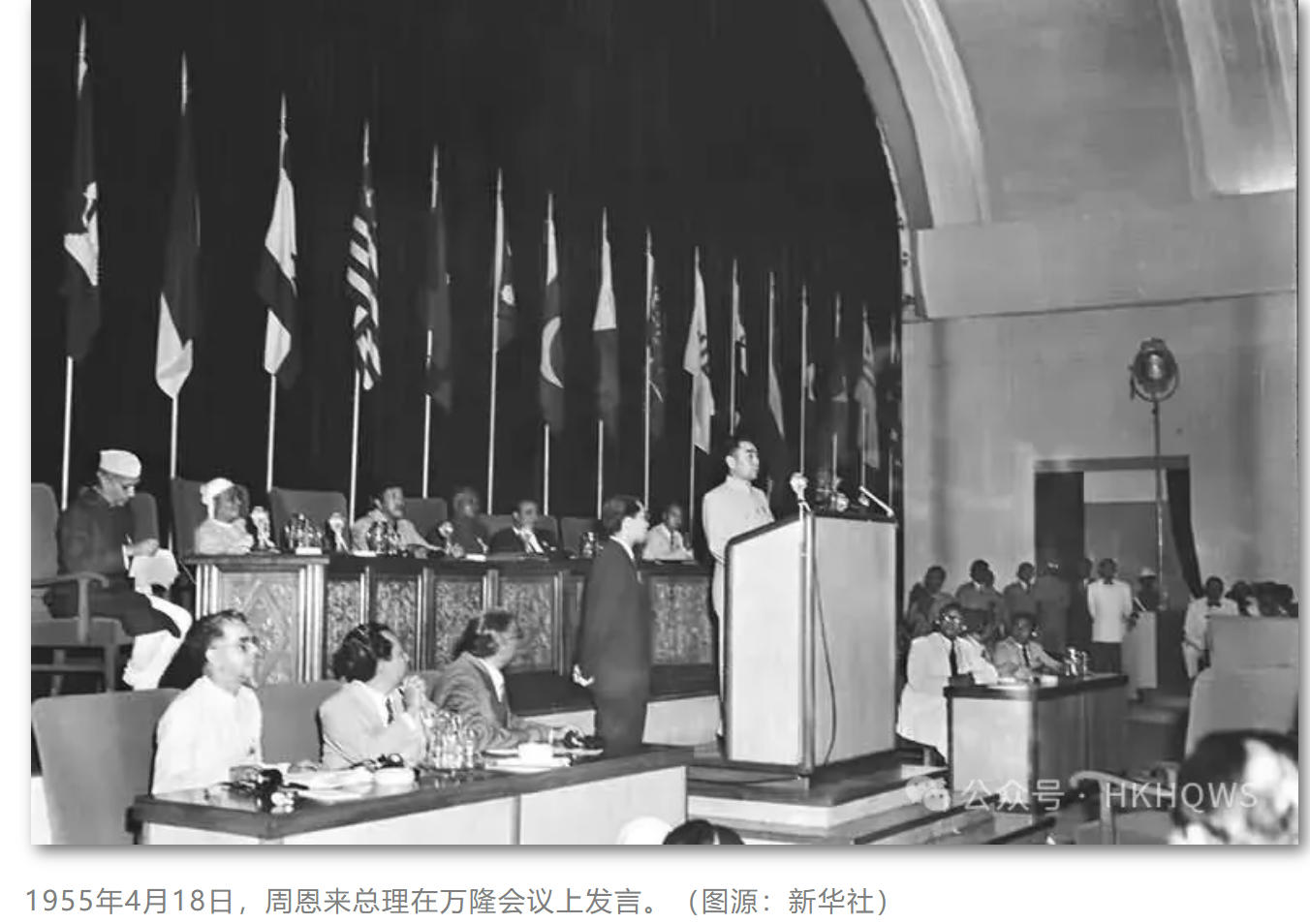

外交就是通过国家间的交往增进了解、求同存异、扩大共识、缩小分歧、化解矛盾、发展共同利益。20世纪50年代,周恩来总理率团出席万隆会议取得重大成功,重要原因之一就是提出并坚持求同存异原则,获得了与会者的广泛认同和支持,化解了会议出现的矛盾,催生了至今仍被广为称颂的万隆精神。周恩来总理率领的中国代表团在万隆会议上的出色工作,为新生的人民共和国弘扬了国威,赢得了亚非人民的友谊和同情。

不卑不亢

意思是既不自卑,也不高傲,言行自然而得体。这是我们在对外交往中一贯提倡的作风。

20世纪50年代,周恩来总理对即将出国参加世界和平大会的中国代表团有一段谈话。他说:“你们出国,是为了寻求朋友、寻求团结与和平、寻求知识的,因此大家要善于和各国人民广交朋友。我们的代表们,在国际交往中应当保持不卑不亢、谦虚谨慎的作风。大家在国外的言行代表几亿中国人民,因此要严肃,但不要拘谨,每个人的言行都要符合自己的身份,体现出自己的代表性来。”

70年代初,打开对美交往的破冰之旅,周总理多次强调“不卑不亢”的要求。周恩来总理语重心长,今天听来依然亲切。几代中央领导人一贯重视在外交上要做左、中、右各种政治倾向人物的工作,做到不卑不亢。外交部也经常提醒外交干部在对外交往中注意自己的言谈举止,体现不卑不亢的外交风范。

1972年2月,美国总统尼克松访华。周恩来总理当时给我方确定的接待方针中就包含“不冷不热,不卑不亢,待之以礼,不强加于人”的内容。

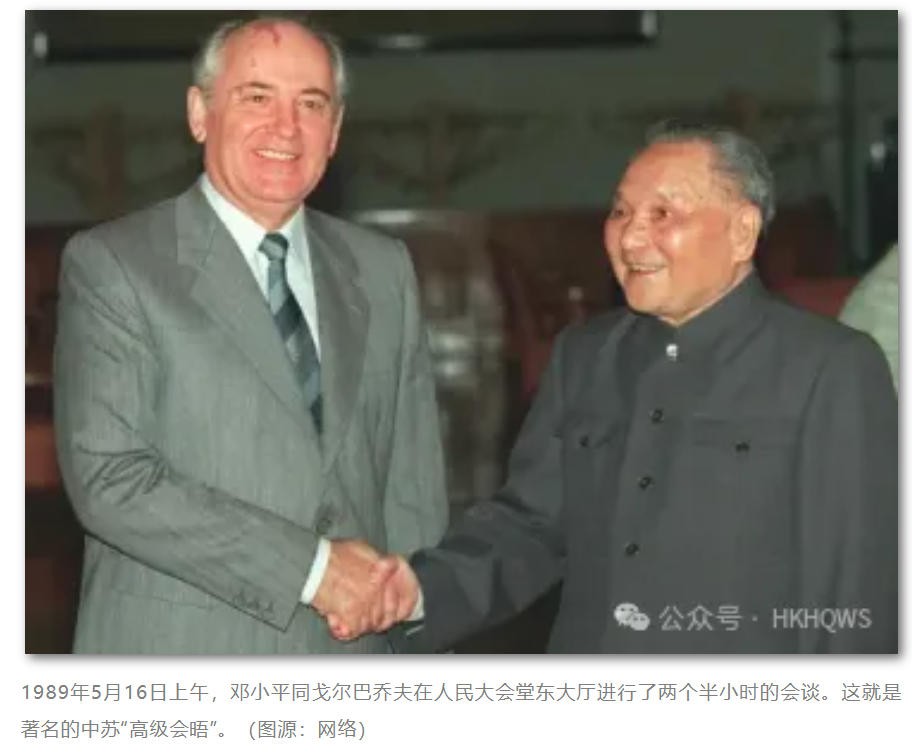

1989年5月,前苏联领导人戈尔巴乔夫访华。中苏高级会晤用邓小平同志的话说就是“结束过去,开辟未来”。这是轰动世界的大事,在礼仪、热度等方面如何把握分寸,是个很敏感的问题。邓小平说,在礼仪安排上不要太热,要适度,见面时“只握手,不拥抱”。简单的6个字,准确界定了当时中苏关系的性质和现状。从这些事例看,形式上是礼宾、礼仪问题,实际上蕴含着深刻的政治含义。

韬光养晦

这句成语,字面上讲,是比喻隐藏才能、收敛锋芒。20世纪90年代,邓小平针对当时的形势多次讲过“韬光养晦”,同时还讲“有所作为”。小平同志把这8个字是作为战略方针的内容提出的,讲得十分透彻、严谨。他说:“韬光养晦,就是心怀大志,埋头苦干,集中力量把自己的事情办好。过头的话不说,过头的事不做,不锋芒毕露,不引火烧身,力避成为国际矛盾的焦点;有所作为,就是增强对外工作的主动性,量力而行,顺势而为,积极维护我国的主权、安全、发展利益,在国际事务中发挥建设性作用。”

后来,江泽民同志对此作了进一步阐释。他说:“我们能够并且有条件做到有所作为。有所作为是指必须做而又能做的事要尽量去做,不是无所不为。我们不能超越我们的现实可能去办事情。”

居安思危

这是我们经常讲的一句警示语。忧患意识不能丢,越是形势好越要保持清醒的头脑。我记得胡锦涛同志在第十一次驻外使节会议上讲过这样一段话:“我们要进一步增强忧患意识,始终居安思危,保持清醒头脑,做到未雨绸缪,充分估计前进道路上种种可以预料和难以预料的困难和风险,切实抓住机遇、化解挑战,不断增强驾驭复杂局面的能力,不断开创外交工作新局面。”

胡锦涛同志多年前讲过的这段话,今天仍具有很强的现实意义。因为在我们前进的道路上确有困难和风险,在发展过程中并非事事都是“形势大好,一派光明景象”。危机是现实存在的,警钟应该长鸣。

国际金融危机和债务危机至今持续,世界经济复苏的基础仍然脆弱,西方贸易保护主义对我国影响甚大。气候变暖问题突出,我国在此问题上面临严峻形势。国际安全格局利益多元的趋势进一步加剧,我国面临的挑战不能忽视。周边环境中对我国的牵制因素依然存在。国际思想文化领域的软实力竞争更加激烈,积极参与和应对,对于我国争取良好的国际环境、更有效地利用战略机遇期至关重要。

忧患是客观存在,关键是不能没有忧患意识,不能盲目乐观、高枕无忧。深知忧患方可不败,不识忧患必败无疑。

前事不忘,后事之师

以史为鉴,面向未来

“前事不忘,后事之师” “以史为鉴,面向未来”,这是我国领导人关于中日关系经常讲的两个概念。纵观两千年的中日关系史,日本军国主义发动侵华战争,给中国人民造成深重灾难,这是铁的事实。对那段不幸的历史,不能也不应该忘记。不忘是为了从中汲取深刻的历史教训;不忘是为了以正确的历史观教育国民和后代;不忘是为了以正确的历史观警示世界“和平、正义的可贵”;不忘是为了正确引导舆论,共同推动中日关系健康稳定发展,造福两国人民,维护世界和平和发展事业。

为了全面理解上述两句警语,我重新阅读了周恩来和邓小平分别讲过的两段话。

1954年10月,应中国人民外交学会邀请,日本国会议员访华团和学术文化访华团参加我国国庆观礼。10月11日,周恩来总理会见,进行长达3个小时的谈话。周总理首先表示:“我今天非常高兴,有这样多日本朋友来参加我们的国庆。既然来了,我们很希望诸位多住一个时期,多看一些东西。我们两个国家是近邻,在近60年来曾有过很大隔阂,我希望中日两国人民能够恢复往来,两国的关系能够正常化起来。60年来,中日关系是不好的,但这已经过去,我们应该让它过去。”

1984年3月,邓小平在北京与来访的日本首相中曾根康弘谈话。他说:“去年我们两国领导人在东京作出了一个具有卓识远见的决策,就是把中日关系放在长远的角度来考虑、来发展。第一步放到21世纪,还要发展到22世纪、23世纪,要永远友好下去。这件事超过了我们之间一切问题的重要性。”他还说,“看得远些广些,有利于我们之间的合作。这种合作不是只对一方有利,而是对双方、对两国、对两国人民都有利。”

- 未完待续 -

图文转自:外交官说事儿公众号