作者简介

王常福山东龙口人,大校军衔;1964年,山东大学外文系俄语专业毕业,公派至阿尔巴尼亚地拉那大学学习;先后在中国驻阿大使馆文化处、研究室、武官处工作;1970年9月入伍,曾任中国驻苏联大使馆陆海空军副武官、驻俄罗斯大使馆陆海空第一副武官、中国驻阿尔巴尼亚大使馆陆海空军武官;退役后,曾担任北京航空联谊会副秘书长、代理秘书长。

本文内容

在与中国人民一起抗击日本空军的过程中,苏联空军援华志愿队有248人为中国人民抗日救国的神圣事业献出了宝贵的生命。他们中有大队长,也有一般机械师,年龄最大的41岁,最小的22岁,平均年龄为28岁。

当时的国民政府在南京、杭州、重庆、成都、兰州、昆明、广州、桂林、汉口、柳州等10处重要空军基地建立了中国空军烈士公墓,在援华抗日战斗中牺牲的苏联、美国、韩国的飞行员烈士也埋在了这些公墓中,让空中英魂安息,让后人永远缅怀。

随着时代变迁、历史更替,一些墓地受到了不同程度的毁坏,有的已经废弃,后来进行了整修,扩大了规模,有了事迹介绍,成了当地的景点,也成了人们纪念烈士的圣地。中国人民永远不会忘记他们!

重庆

习近平主席2013年3月23日在莫斯科发表演讲称“国之交在于民相亲”。他提到了抗战时期,苏联飞行大队长库里申科来华作战,牺牲在中国,一对普通中国母子为他守陵半个多世纪。

这对母子是重庆万州人,87岁的母亲谭忠惠和60岁的儿子魏映祥。

为苏联英雄守墓的谭忠惠、魏映祥母子(图源:广州日报)

魏映祥和母亲一生都没有离开长江北岸的烈士陵园,他们是英雄库里申科的守陵人。西山公园对面,小巷子往上一坡梯坎旁边的旧楼就是谭忠惠的家。

1939年8月14日,12岁的谭忠惠亲眼看到库里申科受重创的飞机在万州上空失去平衡,无法控制。最终,库里申科被淹没在滚滚江水中。

29岁那年,库里申科烈士陵园从太白岩山脚下的竹林迁到西山公园。当时,谭忠惠已在西山公园管理处工作了两年,从此,她便成为英雄的守陵人。

谭忠惠每天早上6点半就出门步行到陵园,先绕着这块1000多平方米的土地走一圈儿,然后扫地、修剪树枝、挑粪浇灌。这都是谭忠惠一个人的事情。周而复始,年复一年,整整21年,谭忠惠没有请假一天,也没缺席过一天。

魏映祥在库里申科烈士雕像前修剪陵园内的苗木。(图源:《环球》)

1977年,谭忠惠把这个职责传递给二儿子魏映祥。那一年魏映祥23岁,从梁平下乡回到万州,他接过母亲的“接力棒”,做起守陵人,37年,与母亲一样,守护成为一种习惯。陵园面积越来越大,修建越来越好,唯一不变的是在魏映祥心中,这里依然是他心中最庄严的地方。

万州人民为库里申科铜像献上花圈。(图源:重庆晚报)

夕阳的余辉穿过香樟树林,洒落在陵园里库里申科墓地白色的墓碑上。墓前的花朵在夕阳下开得格外绚烂。

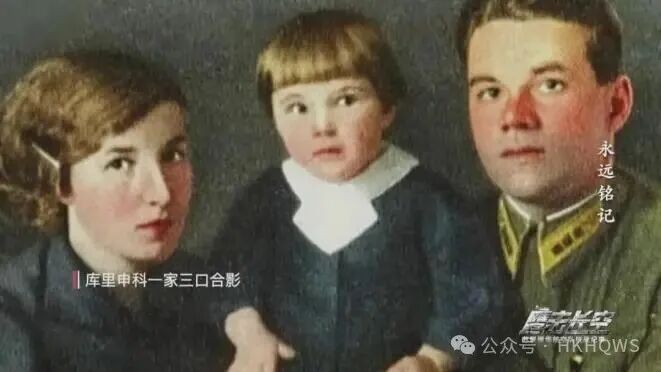

上个世纪50年代中期,莫娜·库里申科考进了莫斯科机床制造学院。她的同学中有不少中国留学生。一天,一位中国留学生叫住了莫娜:“莫娜,我们早就想问你一件事。” “什么事?” “在中国,人们一直深切地缅怀一位苏联援华志愿队的飞行员。他的英雄事迹十分感人。他的姓和你一样——库里申科。因此,我们想问问你,你是否是他的亲属?”直到这时,莫娜才知道她死去的父亲的下落。

当库里申科的事迹传遍全中国时,在他的祖国却毫无反响。因为在当时的苏联,援华志愿人员的去向是保密的,家人只知道他们奉命执行秘密任务,至于具体去向则一无所知。

库里申科在给妻子的家书中也只是这样写道:“我调到东方的一个地区工作。这里人对我很好。我就像生活在家乡一样。”

几个月后,库里申科的妻子接到一份军人阵亡通知书,上面写道:“格里戈里·阿基莫维奇·库里申科同志在执行政府任务时牺牲。”至于牺牲的具体经过和葬身地点,她和家人全然不知,于是才有本文开头的那一幕。

1958年10月8日,库里申科夫人塔玛拉和女儿英娜第一次到万县库里申科烈士陵园扫墓。(图源:《雄鹰礼赞》)

1958年国庆前夕,中国红十字会代表向库里申科的遗孀和女儿发出正式邀请,请她们到中国做客,并祭扫亲人墓地。

库里申科一家三口(图源:《永远铭记 鹰击长空》视频截图)

在北京盛大的国庆招待会上,周恩来总理握住库里申科妻子和她女儿的手,深情地说:“中国人民永远不会忘记格里戈里·库里申科。”

1958年10月8日,库里申科的夫人塔玛拉和女儿英娜第一次来到中国,祭奠库里申科。(图源:《永远铭记 鹰击长空》视频截图)

就在这一年,万县人民在西山公园为库里申科专门修建了一处陵园,并隆重地把他的骸骨迁葬到这里。

高大的墓碑上,用中、俄两种文字铭刻着几行闪闪发光的金字:在抗日战争中为中国人民而英勇牺牲的苏联空军志愿队大队长格里戈里·阿基莫维奇·库里申科之墓(1903—1939年)。

1989年,英娜又带着女儿别列谢多娃参加了万州区对外友协举行的库里申科牺牲50周年纪念活动。当年21岁的大学生,如今已52岁了,是苏联度量衡学院的主导工程师、两个孩子的母亲。(图源:《雄鹰礼赞》)

烈士的遗孀和女儿来到陵园,同万县市党政军负责人和各界代表共600多人一同祭奠这位伟大的国际主义战士。

大家在烈士的墓碑前鞠躬致哀,一支由女战士组成的合唱团唱着苏联歌曲《光荣牺牲》,悲壮的曲调把人们的思绪带到那烽火连天的岁月……

空军坟(图源:百度百科)

重庆南山的空军坟是国民政府为安葬抗日战争中牺牲的空军烈士,特地在重庆南山长房子放牛坪购买200余亩土地而设置的陵园,共安葬抗战中国空军烈士240余人。

50年代,乡民无知,墓地被盗。文革时期,红卫兵进行过打砸。2005年,社会舆论要求重修空军坟。历时4年,项目竣工。

重庆鹅岭烈士墓(图源:红村网)

有网民瞻仰重庆鹅岭烈士墓后写了一首令人感动的诗:

《抗日空军烈士墓》

重庆,并不遥远的南山

历史的纪念刻进树丛年轮

抗日空军烈士的英魂

游荡在星光灿烂的草丛

呐喊在肃穆宁静的深山

……

我轻轻抚摸默默鞠躬

英烈含笑告诫后人

忘记历史必将重复历史

我静听我反省我清醒

我带来敬意 献上怀念

浸满胜利泪水的双眼

雨纷纷,望沉云

武汉

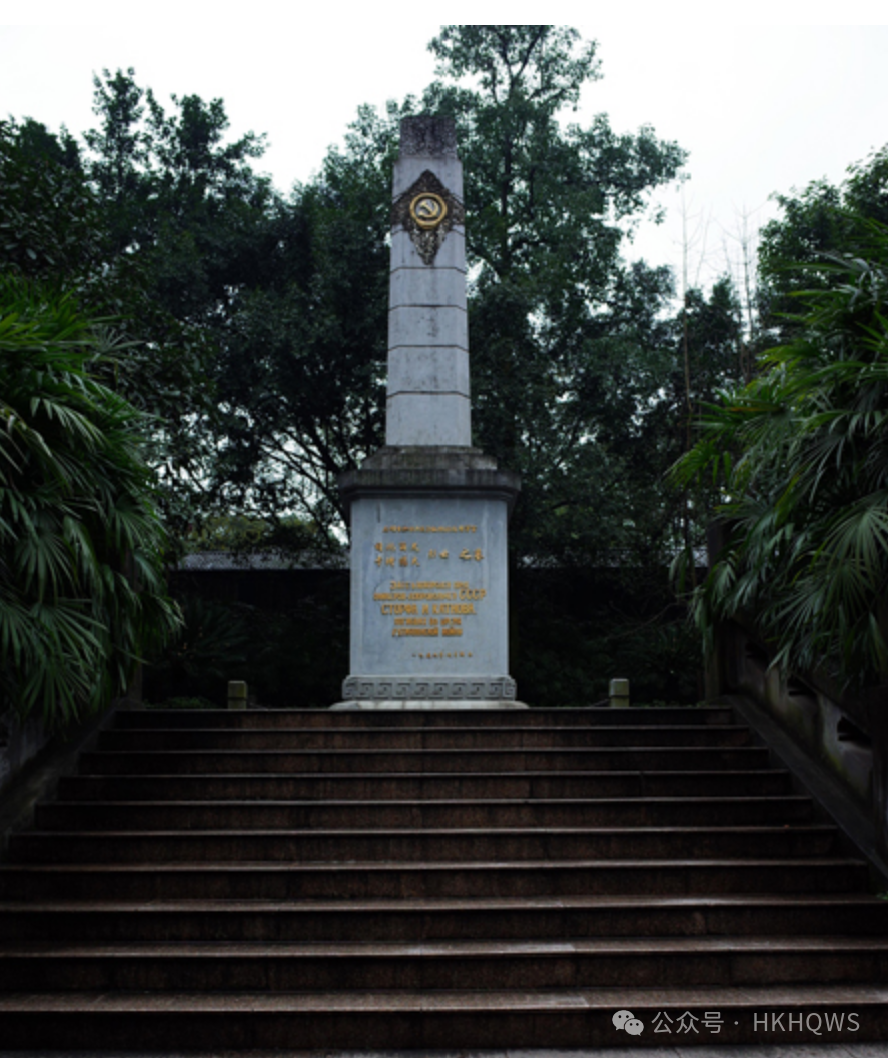

苏联空军志愿队烈士墓,位于湖北省武汉市汉口解放公园内,是抗日战争时期为支援中国人民而英勇献身的苏联空军志愿队国际主义战士的坟墓。(图源:百度百科)

武汉市解放公园的东北隅,修建了一座苏联空军志愿队烈士墓。烈士们安卧在朝梅、夕桂二岭中间。红色的梅花开放,象征着中苏空军烈士们流淌的鲜血;秋天桂花芬芳,像是中苏两国空军战士战斗友谊的芳香。

在烈士墓前的广场上耸立着一座纪念碑,有8米高,正面刻着“苏联空军志愿队烈士墓”,背面刻着“在中国人民抗日战争中牺牲的苏联空军志愿队烈士永垂不朽”。

每年清明时节,武汉市政府和人民都来祭扫苏联空军志愿队烈士墓,即使在中苏关系破裂和动乱的“文化大革命”年代亦未中断。

1938年武汉空战,苏联空军志愿者100多人牺牲,被掩埋在万国公墓。

1951年万国公墓内的纪念碑与墓碑(图源:湖北之声)

1951年,在汉口万国公墓举行苏联空军志愿队烈士墓奠。(图源:湖北之声)

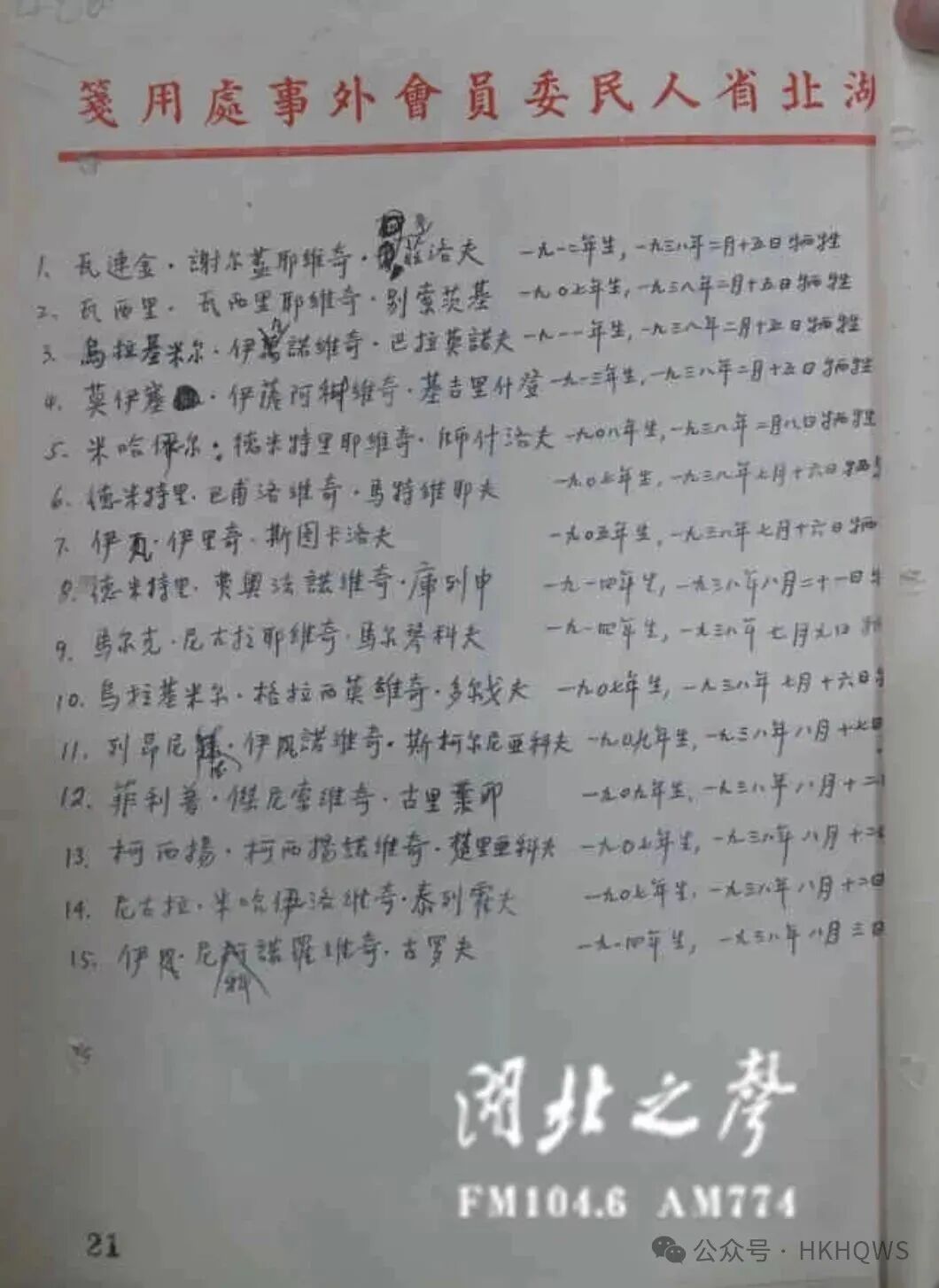

1953年解放公园开始修建,1956年建成。当年,其中15位烈士遗骸从万国公墓迁到解放公园。分辨工作进展很困难,历尽艰辛,分出了15具苏军将士遗体,他们是:科兹洛夫、别索茨基、巴拉莫诺夫、基吉里什登、师什洛夫、马特维耶夫、斯图卡洛夫、库列申、马尔琴科夫、多尔戈夫、斯柯尔尼亚科夫、古里耶、楚里亚科夫、泰列霍夫、古罗夫等。

15名苏军烈士名单(图源:湖北之声)

1956年解放公园刚刚建成的苏联空军志愿队烈士墓(图源:湖北之声)

与纪念碑遥遥相对的是烈士墓的墓台。淡青色的花岗石墓台长约32米、高3米。岁月的风尘早已在它身上刻下斑驳的印记,让武汉人无法不回想起那段沧桑沉重的往事。

1986年国际和平年,11对新婚夫妇在10月1日结婚的当天来到烈士墓敬献鲜花,并带着敬仰与追思,在墓地栽种了象征和平幸福的松树。

俄中友好协会第一副会长伊万诺夫和他的老战友们曾瞻仰过中国境内的苏联飞行员墓地。当看到自己战友的墓地在经历了中国文革浩劫后仍然保存完好,老战士们一个个热泪盈眶。这份弥足珍贵的友情,即使在几十年后依然没有褪色。

2008年,美国飞虎队的队员来到这里,他们向同样为参与中国抗日的飞行同行们献上花圈。“他们比我们更早来到中国,先后参加了南京、武汉、南昌、重庆、成都、兰州等地的空战,并远征台湾,致使日军的松山机场瘫痪一个月,真是了不起。”威廉·杰克逊称:“他们是来华参战的空军先驱。虽然他们的事迹并不为广大人民所熟知,但是他们同样应该被历史铭记,就像我们的飞虎队一样。”

图文转自:外交官说事儿公众号