【抗战精神】:当1937年的硝烟遮蔽华夏海岸线,云南的群山间正孕育着一条蜿蜒的红线——滇缅公路。这条用锄头与火把在横断山脉中凿出的生命线,不仅是地图上959.4公里的曲线,更是20万云南各族儿女用3000具骸骨铺就的抗战动脉。

绝境中的战略抉择

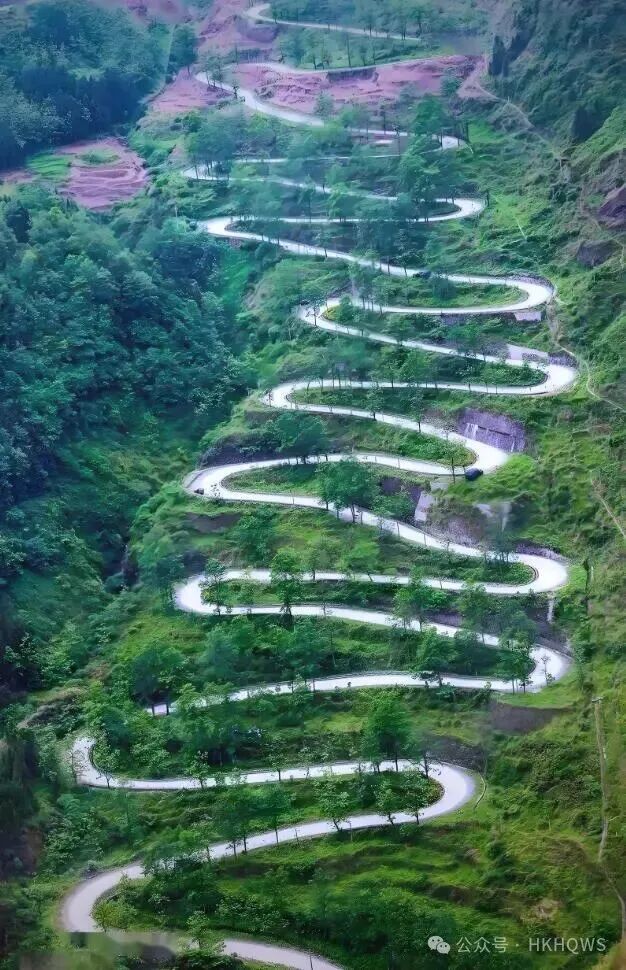

七七事变后,日军封锁沿海港口,中国陷入物资断绝的危机。1937年8月,云南省政府主席龙云在南京国防会议上提出修筑滇缅公路的提案,国民政府当即采纳。 这条东起昆明、西至畹町的公路,需穿越云岭、怒山等高黎贡山脉,跨过澜沧江、怒江等天险,被西方工程师断言"不可能完成"。

血肉铸就的工程奇迹

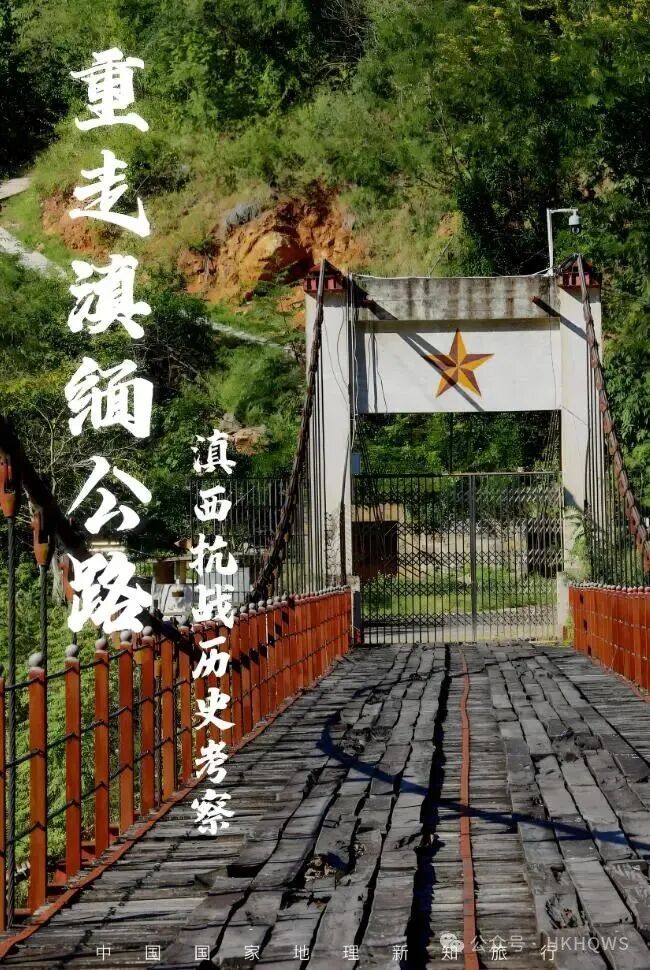

1937年11月,20万民工自带口粮工具奔赴工地。他们用十字镐劈开悬崖,肩背石碾压实路基,在疟疾肆虐的原始森林中昼夜施工。畹町桥头的石碾上至今可见"一寸公路一寸血"的刻痕——施工期间因爆破、坠崖、疟疾死亡者达3000余人,死亡率千分之十五。 1938年8月全线贯通时,美国驻华大使惊呼"这是第二个巴拿马运河"。

炸不断的钢铁动脉

1940年起,日军出动400余架次轰炸滇缅公路。沿线民众组成抢修队,实行"炸路-抢修-通车"的循环。畹町镇妇女用背篓运送碎石,傣族船工在怒江上搭建临时浮桥。 至1942年5月,这条公路抢运抗战物资49万吨,包括10万远征军装备和1.5万吨汽油,被誉为"东方战场的输血管"。

今日的滇缅公路已铺上沥青,但怒江峡谷仍可见当年民工悬索修路的栈道孔洞。那些刻在石碾上的名字、沉在怒江底的骸骨,与南洋机工"死亡公路"上的车辙,共同构成了中华民族最悲壮的地理坐标。当卡车驶过惠通桥的弹痕,风声里依然回荡着"共体时艰,积极赶修"的誓言。

伟大的抗战精神是中国人民弥足珍贵的精神财富,是中华民族用血与火铸就的精神长城。香港环球卫视《抗战精神》栏目通过历史档案、英雄故事与当代回响三大板块,让我们在历史回望中汲取力量,让这簇火种照亮民族复兴的新征程。

香港环球卫视 媒体中心

编辑:清 沨

责编:尚 云