【非遗巡礼】:当黄河水裹挟着黄土高原的粗粝奔涌向东,回族先民将丝绸之路的驼铃与伊斯兰文明的星月,织就了华夏大地上最瑰丽的非遗经纬。从西北的黄土窑洞到江南的粉墙黛瓦,这个信仰与汉文化交融的民族,用千年时光淬炼出10项国家级非物质文化遗产。今天,让我们循着《古兰经》的誊抄墨香,触摸回族非遗的活态传承——它们不仅是技艺的结晶,更是这个民族对"万物非主,唯有真主"的虔诚注脚。

回族花儿

"黄河的水干了,沙锅里的肉烂了"——这曲流传于甘宁青的"西北之魂",以即兴创作的"漫花儿"形式,将阿拉伯韵律与河湟方言熔于一炉。2006年入选首批国家级非遗时,已收录曲令达150余种。

口弦

青铜簧片在指尖震颤的瞬间,贺兰山下的牧羊女正用"咪咪"(口弦别称)诉说心事。这件不足十克的乐器,竟能模拟出《古兰经》诵读的抑扬顿挫,现存最古老的四弦口弦可追溯至元代。

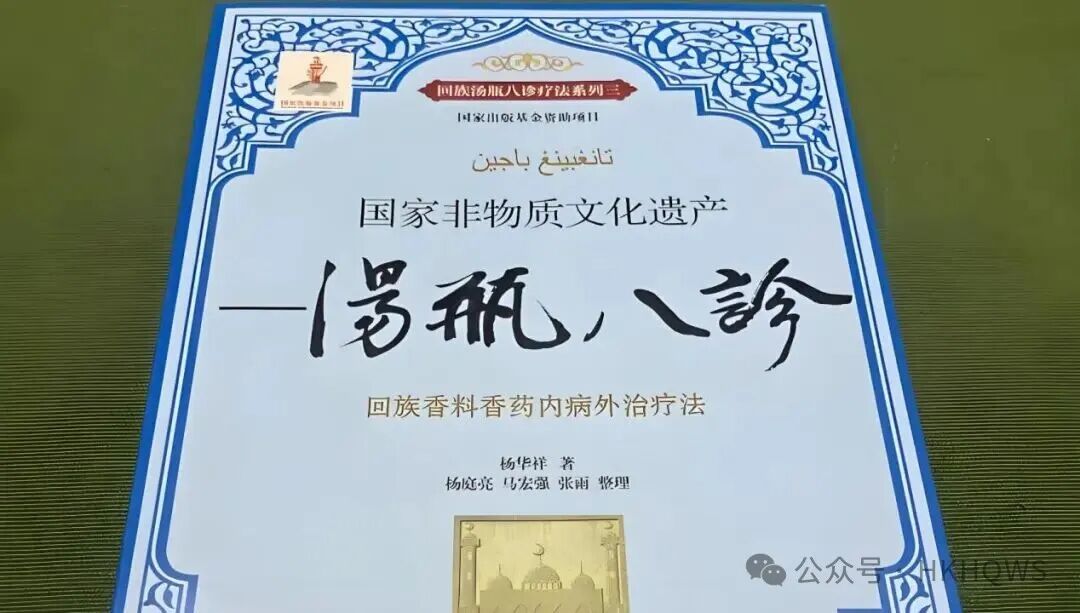

汤瓶八诊

"汤瓶"是阿拉伯语"Tawba"(忏悔)的音译,这套融合波斯医学与中医经络的疗法,仅靠铜汤瓶的刮痧技法就能治疗200余种慢性病。2021年其诊疗标准被纳入《回族医药学》教材。

回族重刀武术

天津曹家重刀重达80公斤,舞动时"刀如猛虎,步似游龙"。这门源自元代"探马赤军"的武术,至今保留着"十三太保刀"的完整套路,2014年成为体育类非遗代表。

牛头埙

九孔陶埙在宁夏匠人手中化作昂首的牛头,吹奏时能同时发出两个八度音程。这件唐代宫廷乐器,经回族工匠改良后成为"会唱歌的青铜器",现存最古老牛头埙出土于西夏陵。

回族刺绣

"一针穿起两朝史,十指绣出丝路春"——同心县的"回回绣"将阿拉伯几何纹样与苏绣技法结合,独创出"不见针脚"的盘金绣,其《古兰经》封面绣品被大英博物馆收藏。

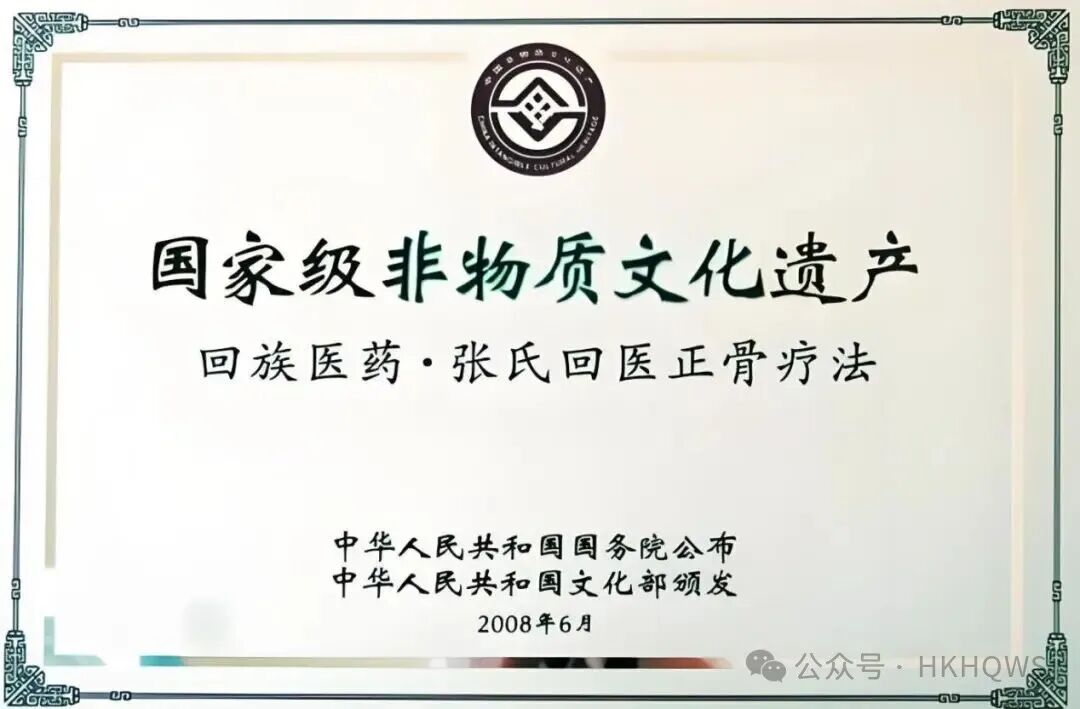

张氏回医正骨

"摸骨知病,接骨如初"的绝技,源自元代回回医药院。独特的"三点复位法"使骨折愈合周期缩短40%,其祖传的《回回药方》手稿现存于国家图书馆。

回族器乐

用羊肠弦演奏的"艾捷克",琴筒蒙着蟒皮,弓杆却系着马尾。这件丝绸之路的"活化石",能同时奏出阿拉伯音阶与秦腔旋律,现存最古老艾捷克距今300余年。

回族婚俗

"念尼卡"仪式中,阿訇用阿拉伯语诵读婚约时,新娘要往新郎头上撒红枣——这"早生贵子"的汉俗与伊斯兰教法完美交融,形成独特的"回回礼"文化。

回族服饰

"白帽绿盖头,青衫绣云纹"——男子戴的"号帽"六角象征六大信仰,女子盖头颜色区分婚否。这种"穿在身上的信仰",2011年登上巴黎时装周。

当夕阳为清真寺的穹顶镀上金辉,那些口弦的颤音、重刀的寒光、绣线的金芒,都化作星月纹样在时光长河中永恒流转。回族非遗的每道纹路里,都镌刻着"认主独一"的信仰与"多元一体"的智慧。正如贺兰山岩画上的太阳神与《古兰经》经文并肩而立,这些活态传承的文化基因,正以"各美其美,美美与共"的姿态,为中华文明宝库增添着璀璨的星辉。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:尚 云