【非遗巡礼】:在长白山的苍翠怀抱中,朝鲜族以千年智慧织就非遗华章。从伽倻琴的悠扬弦音到农乐舞的炽热鼓点,从糯米人的精巧指尖到稻草编的质朴匠心,这些活态文化遗产正以蓬勃生机走向世界。让我们循着非遗足迹,触摸朝鲜族文化的灵魂脉络。

伽倻琴艺术

作为朝鲜族最具代表性的弹拨乐器,伽倻琴以梧桐木为琴身、蚕丝为琴弦,其音色清越如长白飞瀑,深沉似图们江流。传统十二弦的形制与独特的揉弦技法,使《散调》等经典曲目成为民族音乐瑰宝。2011年,伽倻琴艺术被列入中国国家级非物质文化遗产,当代传承人通过创新演绎,让这一古老乐器在交响乐、现代舞剧中焕发新生,成为跨越时空的文化使者。

农乐舞(象帽舞)

源自农耕祭祀的集体舞蹈,舞者头戴缀有长绸带的象帽,旋转时彩绸如虹,象征丰收喜悦。2021年安图农耕文化节上,300人同跳农乐舞创下吉尼斯纪录。其“甩、绕、旋”三绝技法,展现朝鲜族刚柔并济的民族性格。

朝鲜族百种节

朝鲜族百种节是朝鲜族传统农耕文化的活态传承,于每年农历七月十五举行,融合祭祀、庆典与民俗表演于一体。这一节日源于对自然馈赠的感恩,人们通过献祭新谷、跳农乐舞、制作五谷饭等仪式祈求丰收,其中象帽舞的彩带旋动与长鼓节奏交织,形成独特的视听符号。

2008年被列入中国国家级非物质文化遗产名录,其核心价值在于维系民族集体记忆,并作为东亚农耕文明的典型代表,展现了人与自然和谐共处的古老智慧。

朝鲜族花甲礼

朝鲜族花甲礼是朝鲜族传统人生礼仪的重要代表,为60岁老人举行的隆重寿庆仪式,源于古代天干地支纪年文化,象征生命周期的完整循环。这一习俗形成于17-18世纪,最初流行于朝鲜半岛王室,后随民族迁徙传入中国东北地区,现主要流传于延边朝鲜族自治州及东北三省朝鲜族聚居地。

2008年被列入中国国家级非物质文化遗产名录(编号Ⅹ-89),其核心价值在于通过寿宴、献酒、叩拜等仪式,系统传承尊老孝亲的伦理观念,强化家族与社区的情感纽带。

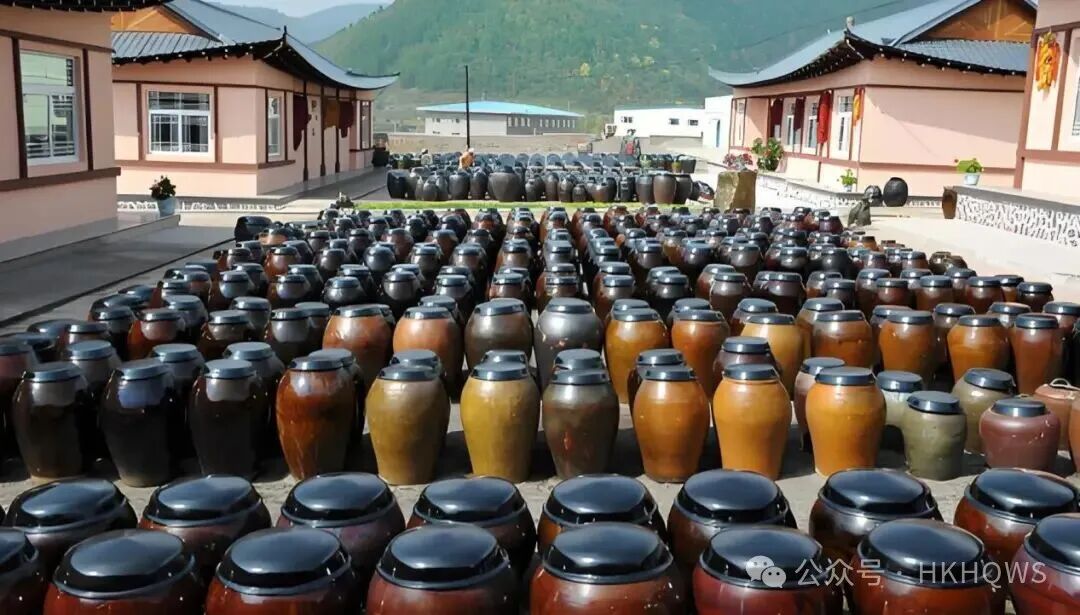

金斗笠酱酿造技艺

金斗笠酱酿造是朝鲜族传统饮食文化的瑰宝,以长白山优质大豆和辣椒为原料,辅以天然矿泉水,历经选豆、蒸煮、制曲、发酵等古法工序,凝聚着匠人对自然的敬畏与时间的耐心。其独特之处在于发酵过程中微生物与人工调控的完美结合,形成醇厚绵长的风味,更蕴含“家中有酱,心里不慌”的饮食哲学,体现人与自然和谐共生的理念。

作为吉林省省级非物质文化遗产,金斗笠酱不仅是餐桌上的“黄金配角”,更是民族迁徙记忆与代际传承的载体,以舌尖上的味道连接着朝鲜族的过去与未来。

稻草编工艺

利用水稻秸秆编织生活器具,如草鞋、草席、草帽,兼具实用性与艺术性。安图县新屯村保留“拔草龙”传统,将稻草编成百米长龙巡游祈福,成为非遗活态传承的典范。

辣白菜腌制技艺

朝鲜族饮食文化的代表,以白菜、辣椒粉、鱼露等为原料,经发酵形成独特酸辣风味。延边州制定《辣白菜地方标准》,年产量超20万吨,带动10万农户增收。

长鼓舞

朝鲜族长鼓舞于2008年6月7日经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号Ⅲ-59。朝鲜族长鼓舞是中国国家级非物质文化遗产,具有深厚的历史文化价值和艺术特色。其历史可追溯至印度细腰鼓,公元4世纪通过丝绸之路传入中国,后经朝鲜族发展形成独特舞蹈形式。明清时期,朝鲜族迁入中国时将其带入,逐渐演变为具有中国特色的传统舞蹈。

当夕阳为白墙镀上金辉,非遗传承的故事仍在延续。从伽倻琴的弦外之音到稻草编的天地之韵,朝鲜族文化以非遗为舟,载着历史长河中的智慧与荣光,驶向更广阔的远方。让我们共同守护这份“活着的遗产”,让文明薪火永不熄灭。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:尚 云